JAPANESE | ENGLISH

「虚と実がお互いを行き来する関係性」- 絵画の空間性(イリュージョン)と物質性を新たに繋ぐ-

私の作品に共通するテーマとして「虚と実がお互いを行き来する関係性」があります。「虚」は「画面に描かれる像や、空間性(奥行き)=イリュージョン」であり、「実」は「支持体や絵具など物質や実際の空間など」になります。「虚」である、画面に描かれる像や空間性をリアルに描けば描くほど、「実」に近づきます。また、反比例するように「実」である支持体や絵具は認識しづらくなり、「虚」に近づくことは全ての絵画に共通の構造だと思います。

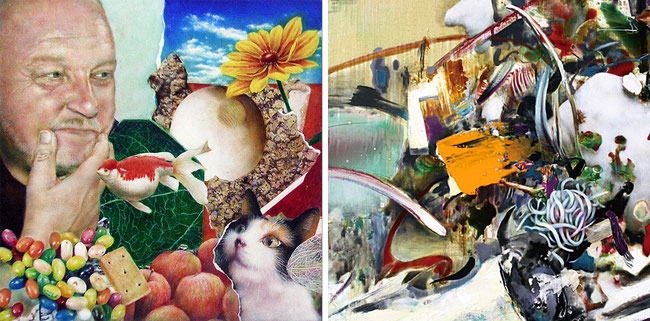

右:大学生時の古典技法の実習作品 左:「痕跡のリズム / The Rhythm of the Trace」の部分

私の作品の場合はその境界を行き来させる、例えば、学生時代に山水画の起源の研究に関連した太極図や、老荘思想や道(タオ)など東洋思想がテーマと関係しています。

身近な例えにするならば、果物や野菜を包丁で半分に切るとします。この「半分」の定義は何でもいいのですが、当然2つに

分かれます。しかし、実は「本当の半分」ではありません。何故ならば、包丁に付着した繊維などがあるからです。このように、

「分けることで失われてしまうもの」があります。それは、私たちが普段認識しない事象です。物事は分けることで、分析したり

体系化することができます。その反面、「どちらともいえない、本来存在している部分」が失われます。

しかし、私は分けること自体を否定している訳ではありません。例えば、モダニズムにおいて、分けることで分析や合理化、体系化できたからこそ、失われたものの価値が逆説的に分かります。「分ける」という漢字は「分かる」という意味にもなるわけです。これも非常に逆説的ですが、お互いがあるからこそ成立します。色々な物事を分け、分析してきたからこそ、今日において「失われた関係性」を見つめ、その関係性自体を表現し、私は提示します。

この「失われた関係性」を考え始めたきっかけは絵画の物理的な側面の問題でした。モーリス・ドニの『絵画論』のように、

近代から絵画の平面性や絵具などの物質としての視点が向けられました。そのきっかけとなる写真の登場により、絵画は額縁の中の別世界(イリュージョン)という表現や、正確な記録としての意味合いが薄れていきました。後に、額縁を外して作品を見せる展示方法の先駆けになるギャラリー「Art of This Century」や、ラウンシェンバーグのコンバイン・ペインティングなど、

絵画のより物質的、立体として見せ、絵画を現実の空間に近づけるアプローチも出てきます。

しかし、側面を見せながらも、「側面は無いものとする」という「暗黙の了解」が今でも多くの作品の前提にあります。

その証拠として、私達が見る絵画の画像や写真の多くが、正面ばかりしか無いことからもこのことは明白です。

私はこれらに強い疑問がありました。私の場合、側面を残して描くと表面がシールのように剥がれるような、そんな支持体との乖離を強く感じ、最初期の作品から側面まで描いていました。また、絵画は平面といっても「縁」があり、そこは曲面です。

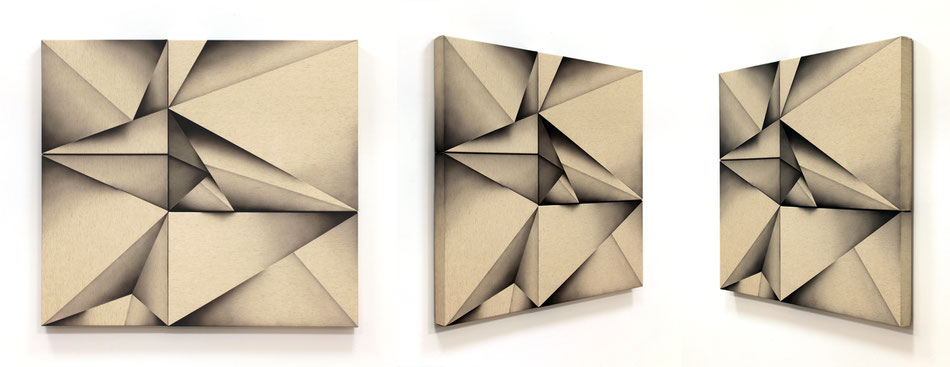

「どこまでを平面とするか」は実はかなり曖昧であり、そもそも絵画は平面ではなく立体です。絵画はその独自性を考える上で、本来「立体」であることに目を背け、それが今日にも深く根付いていると私は考えます。私は、その絵画が本来持っている、立体であるということや、布地を含む物質性を尊重した表現しながら、空間性を描いています。また、重要なことはそのバランス=関係性です。

例えば、支持体の厚みが増えれば増えるほど、絵画はより立体物に見えます。絵具も厚く塗れば塗るほどより物質的に見えます。

逆に支持体や絵具の厚みがなくなれば、物質性はなくなり、スクリーンのような映像的、空間的な構造になります。私の表現は、この相反する両者を同時に認識させることでその関係性自体を起ち上げます。それは、絵画という使い古されたメディアの新たな視点だと私は考えます。

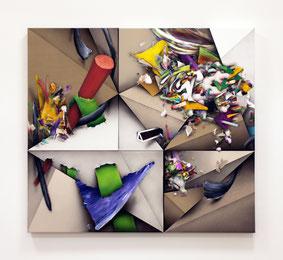

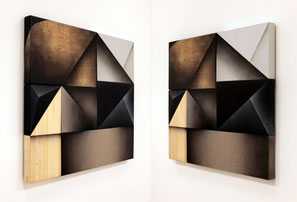

Fusion ⅩⅢ, 2019, alkyd, acrylic on linen canvas, 98.6×108.4×6.2 cm(38.8×42.7×2.4 in)

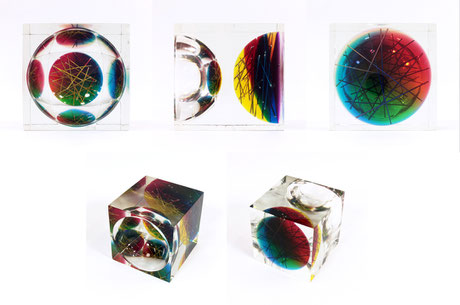

また、私は立体作品やインスタレーションも制作していますが、これらは「絵画を別のメディアからアプローチして研究する」

という意味合いが強くあります。立体作品ならば、透明樹脂を使うことで「絵画を360°見れるようにしたどうなるか?」

という、絵画のより物質的な表現であったり、インスタレーションは空間に糸を使って線を描くようにしながら「絵画を実際の空間で表現するアプローチ」をしています。このように絵画の新たな可能性を研究しています。

※立体作品やインスタレーション作品の詳しい内容は<Notes on my work>のページにあります。

Strings work Ⅱ , 2014, mixed media, W200 x D182 x H276cm(78.7 x 71.7 x 108.7inch)

絵画を「自然な状況のように空間的に描くこと」や、「物、立体として扱う表現」も既に出し尽くしたような今日において、

その「物質性と空間性を両立する表現」を、素直な言葉としては「見てみたい」という思いが私にはあります。私の具体的な

アプローチとしては、側面まで描くことに加え、支持体の厚みを増やしたり、布地をそのまま見せることなどをしています。

近年は支持体を複数組み合わせるなど、絵画の物質性をより強調しながらも空間性(奥行き、イリュージョン)を同時に描いています。また、画面に落ちる影の上から、さらに暗く描いて影を強調することもあります。

それは、「実態としての影なのか」、「描かれた虚構の影なのか」どちらとも言い切れない、「お互いが共存するからこそ、成立する関係性そのもの」なのです。

支持体の布地(綿麻布)

作品部分

Fusion ⅩⅢ, 2019, alkyd, acrylic on linen canvas, 98.6×108.4×6.2 cm(38.8×42.7×2.4 in)

※以下、少し古いテキストになります

「表現全般について」

「レイヤー構造について」

私の作品にはいろいろな素材や質感の支持体や技法がありますが、私が研究しているのはそのような要素のレイヤー構造ではありません。

というのもレイヤーは「断絶の重なり」であり、私はその断絶した重なりを繋げそれを超えた関係性を研究しているからです。

具体的には、絵画の要素として支持体や絵具などの物質は「実」であり、描かれるもの(イリュージョン性、空間性)は「虚」といっていいと思います。

描かれるもの「虚」は描き込むとそれが「実」の領域へ近づきます。

反対に支持体や絵具などの物体や物質「実」は描かれることでイリュージョン性(空間性)を伴い「虚」へ近づきます。

つまり、お互いがお互いの領域へ向かい交わることで一体となり融合する関係が生まれます。

「支持体の側面ついて」

支持体は平面として認識することが一般的だと思いますが、私は立体(物体)と認識しています。

支持体は当然ですが厚みがある三次元の物体です。

表現方法にもよりますが私の場合はこの厚み、支持体の側面を存在しないものとして考える平面の付属物のような捉え方に昔から疑問が強くありました。

そもそも木枠やパネルなどに布を張るときその布は正面と側面で分断されているわけではなく1つのものです。

また正面と側面の間にはどちらとも言えない「折り目」があります。

この折り目はどこからが正面でどこからが側面になるのでしょうか。

そのようなことがあるので私は支持体の側面を含めた表現をしています。

キャンバスの折り目(フチ)は直角ではなありません。そうなると、どこまでを「平面」とするかという疑問。

しかし、ただ側面を強調することは絵画をより物質的にするだけでそのような表現は既にいろいろあります。

私がやりたいことはその物質的に強調された支持体に対して、描かれるものやイリュージョン性という「虚」の要素との境界を繋ぎながら私なりにさらにその両者の境界を超える関係性を探っています。

また、側面まで含めることは作品を正面から見るだけではなく見る角度が変化することも要素として現れます。

私たちは展示会場で作品を見るために移動するので画面を見る角度や距離は変わります。

また、テレビやスマートフォンのディスプレイなどを見るときも常に正面からしか見ないという訳ではありません。

視点が移動することや角度が変わることはごく自然なことなのです。

私の表現の場合そのことは無視できません。

「支持体の分割とその隙間について」

近年の作品は支持体を分割したものを組み合わせて使っています。

これは2014年に日本の東京の上野森美術館で開催された「VOCA展」という展示で「搬入の際に作品が大きい場合、支持体を2つに分割しなければならない」という条件があったことがきっかけです。

私は支持体を分割したときにできる隙間に必然性がないことが非常に気になりました。

そこで「分割するのならば左右で別の素材の布を張り、お互いの関係性が完全に分断したところからそれを繋げ融合させる関係を描こう」と考え、今に至ります。

1枚の支持体で描いていた頃はそれ自体が安定しているので、画面上で分断された関係を起こすことからスタートする必要がありました。

また、支持体と支持体の隙間の陰影を部分によって輪郭線にみせたり、影を描き足すことで空間性を強調させたり、面の変わり目(稜線)として関係性を変化させていきます。

近年は支持体を4つに分割をして布の種類を増やしたり支持体の隙間の影をより積極的に取り込んでいます。

最初は手探りで始めましたが今はかなりの理解が出来てきている実感があります。

「布地(支持体の素材)について」

また、私は2009年頃から布地の部分を残しながら描いています。

作品保護のため最低限の処理はしますができるだけ布地そのものが見えるようにしています。

海外での反応で「布地が残っていて何も描かれていない」という話を聞いたことがありますが、これは「0(ゼロ)」の概念に似ていると思います。

「0(ゼロ)」の概念が無いものとするか、「0」という「無いものが有る」と概念を認識するかの違いに思えます。

それは「余白が余っている」のか「余白と言っているが実はそもそも余っているのではなく残している。もう少し私の言い方にするならば支持体を尊重している」かの違いと言い換えてもいいと思います。

布地を残して描くことで一見コラージュをしたような調和しながらも反発し合う強い関係が生まれます。

さらにある支持体の布地の色を別の支持体の布地に描くことで繋がったように見せ、「虚」と「実」を混在させながら境界を行き来させます。

質感の違いをより強調するために支持体に木材や金属を使用したシリーズもあります。

「Roentgenpainting(レントゲンペインティング)」など絵画以外の作品について」

私は絵画以外に、立体作品や少ないですがインスタレーションなどもします。

共通することは「絵画表現を別のメディアを通してすること」です。

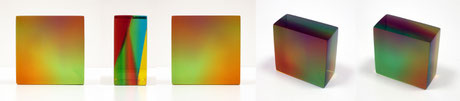

「Roentgenpainting」などの立体シリーズの出発点は「絵画をプロセスも含めて360°見れたらどのように見えるか?」これが出発点でした。

絵画の空間性は実際に存在しないものや空間を描くこと、つまり「嘘をつくこと」で基本的に何でもできます。

しかし、それを立体で表現する場合そうはいきません。

「Roentgenpainting」の正面は完成した絵画の正面の状態を表し、側面はその過程を現しています。

樹脂を層にして流し込んでいるので側面を見るとその経過が見えるわけです。

立体作品はこのような絵画構造の分析的な視点として制作をしています。

立体作品はより物質的な視点での絵画表現とするならばインスタレーションはより空間的な表現です。

物体は空間の中に存在しています。

当然絵画も同じです。

インスタレーションは現実の空間と絵画的な表現にどのような関係性を与えられるか、糸を線の要素として扱いながら探っています。

copyright © 2018 Haruki Ogawa all rights reserved.